Elle aurait pu être la plus importante blanchisserie industrielle de France à l’aube de la Révolution française. Située entre le vieux pont de Sèvres et la ferme de Billancourt, elle n’a pas eu l’autorisation de s’y installer. La « buanderie de Sèvres » sera finalement construite sur l’île Seguin. Sans grand succès et avec des investisseurs fuyant la révolution, elle mettra vite la clé sous la porte.

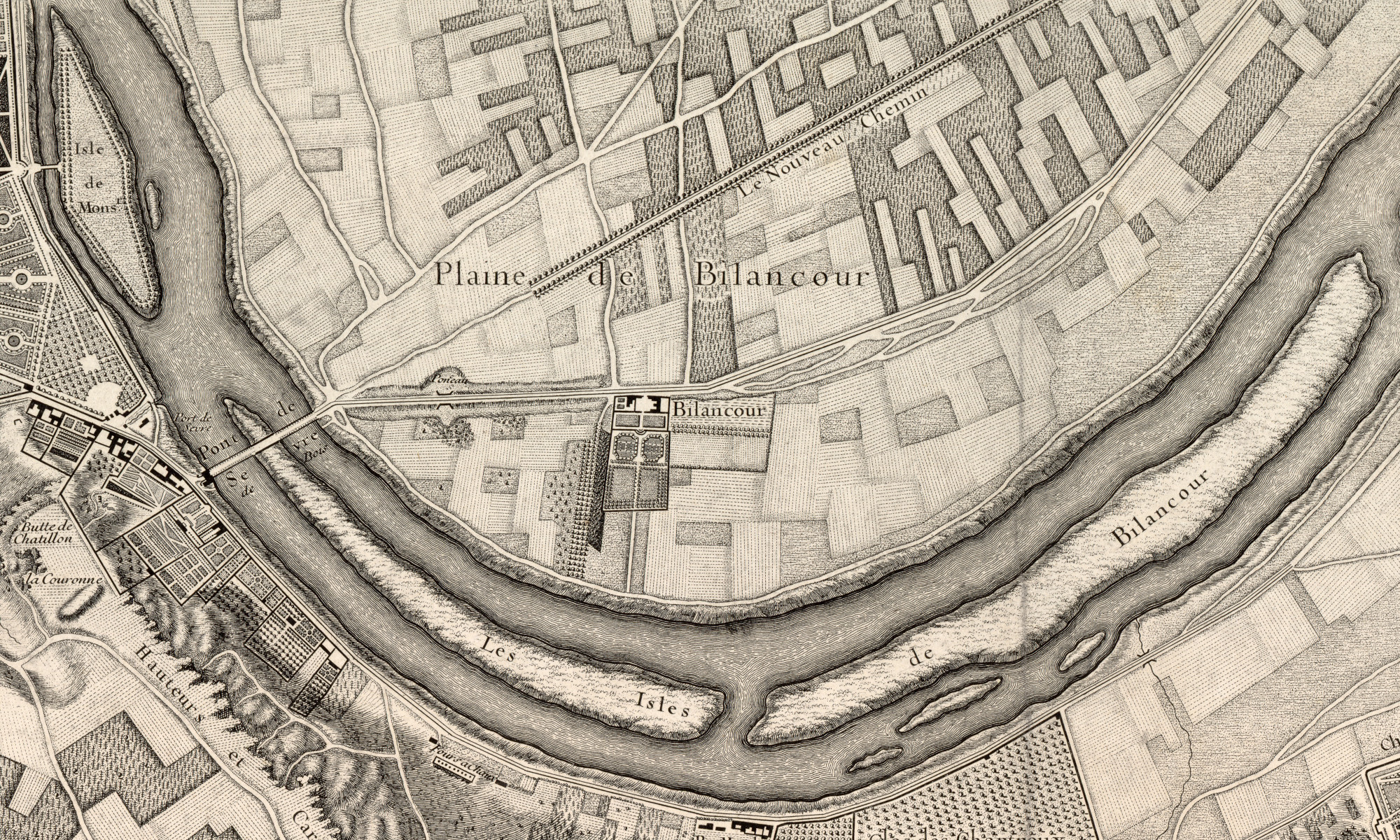

Sur le plan ci-dessus, daté de 1786, on reconnait à droite la ferme de Billancourt (P), avec ses jardins et son clos (Q). À gauche on devine le vieux pont de Sèvres (I) qui chevauche l’île du même nom (elle ne s’appelle pas encore « île Seguin »). Sur la route qui deviendra la rue du Vieux Pont de Sèvres (H) on retrouve les écuries du comte d’Artois, futur Charles X (R).

Jean Riffé, le nouveau seigneur de Billancourt

Nous sommes à la veille de la révolution française. Les fief, terre et seigneurie de Billancourt, avec ses constructions est ses îles, sont à vendre aux enchères. Ils ont été saisis sur Louis Mosqueron de Préfontaine qui les avait lui-même acquis de Nicolas de Claessen, ancien capitaine de vaisseau. Le domaine est adjugé le 30 août 1786 à maître Claude Sautereau, avocat en parlement, pour 50 100 livres. En outre, celui-ci s’engage à payer chaque année à l’abbaye Saint-Victor, ancien propriétaire, 1 500 livres de rente et autres redevances en nature.

En septembre, il atteste devant notaire avoir agi pour le compte d’un certain Jean Riffé, « pour une blanchisserie à établir au Pont de Sèvres« . Jean Riffé est un jeune bourgeois de Paris de 37 ans. Il a épousé en 1784 Anne Julie d’Herbelot de six ans son aînée. Ils ont un jeune fils d’un an, Jean Florence. Le 2 juillet 1787, Riffé devient officiellement propriétaire des 384 arpents (131 hectares) du fief de Billancourt et « des isles dans le lit de la Rivière et Pont de Sèvres« .

Le domaine de Billancourt, essentiellement vierge de toute construction, offre de vastes espaces pour le séchage du linge. Il est situé le long d’un axe fréquenté entre Paris et Versailles. La blanchisserie serait apparue à Boulogne vers 1624 et aurait employé jusqu’à la fin du XVIIème siècle, un tiers de la population. En 1717 sur les 200 habitants « taillables », il y avait 46 blanchisseurs, auxquels il faut ajouter la plus grande partie des 84 « journaliers ». C’est une activité qui perdurera jusqu’au début du XXème siècle.

Jean Riffé s’inscrit dans cette dynamique et constitue en avril 1787 une société sous la raison sociale « Riffé et Cie » dénommée « Buanderie de Sèvres« , dont l’objectif est de créer une grande blanchisserie industrielle en bord de Seine.

Il réussit à attirer un grand nombre de souscripteurs qui se partagent 295 actions. Parmi eux, ses beaux-frères d’Herbelot et un certain nombre d’investisseurs influents de l’époque.

Un projet monumental

Le 9 mars 1787 il adresse une requête à la ville de Paris pour l’établissement d’un canal sur la rive droite de la Seine. Le 19 mars Poyet, architecte, et Magin, commissaire, rejoignent sur place Riffé et trois de ses frères associés. Un procès verbal est établi.

À l’appui de son projet, Riffé fait dresser ce plan magnifique que nous nous sommes procuré aux Archives Nationales avec l’aide des archives municipales.

Le projet est immense, le canal doit faire plus de 600 mètres de long !

À l’époque, portée par des procédés nouveaux, la blanchisserie industrielle est en plein essor4. On recense, durant ces années, l’ouverture de grandes blanchisseries aux alentours de Paris1 : la buanderie de la Briche (ou buanderie de la Reine) à l’ouest de Saint-Denis ouverte en 1787, utilisant des méthodes flamandes et anglaises, et la « blanchisserie de Bercy », ouverte en décembre 1786 qui utilise la vapeur. Une « Buanderie Anglaise » est également établie à Chaillot en 1787.

Dès le 21 avril 1787 la Ville de Paris autorise Jean Riffé à creuser le canal moyennant une redevance de 10 livres.

Malheureusement Riffé ne peut obtenir la toute dernière autorisation. La plaine de Billancourt est un terrain de chasse royal et la Conservation des Chasses s’oppose à toute construction. C’est sans appel. Pour Riffé, le coup d’arrêt est brutal.

Changement de programme

Puisqu’on lui interdit la rive droite, Jean Riffé et ses associés vont se rabattre sur l’ile du pont de Sèvres. Dès le 22 mai, Riffé présente une nouvelle requête pour creuser un canal à travers l’île. Le lendemain, l’architecte Doyet et le commissaire de police Coutans se présentent sur les lieux. Ils font mander Jean-Marie-Bernard Vanteclaye, maître du pont de Sèvres et Jacques Guerrard, marinier à Sèvres. Les commissaires observent que quand les eaux sont basses les mariniers qui descendent le fleuve passent par le petit bras de l’île, où il y a un chemin de halage dédié, face à Sèvres. Ils ne s’opposent pas à l’édification d’un canal mais demandent qu’un pont soit bâti à chaque extrémité du canal et une barre de fer installée afin de continuer à assurer le halage des bateaux.

Le prévôt des marchands Le Peletier donne son autorisation au creusement du canal le 26 juin 1787. Celui-ci sera situé à 60 toises du pont. La prise d’eau du côté du bras de Billancourt fera 12 toises et 3 pieds de largeur (25 mètres). Le canal sera creusé en oblique et non perpendiculairement au courant, afin d’assurer un écoulement naturel. Le texte demande la construction de deux ponts à chaque extrémité, de deux pallées en fortes pièces de bois et de culées en pierre pour davantage de solidité. Riffé a obligation d’entretenir les ponts et le canal afin de garantir la navigation et ne ne pas déposer de décombres et gravas sur le passage prévu pour les chevaux.

Sur ce plan de 1787, on est d’emblée frappé par la différence avec le projet d’origine. Sur les 10 « usines » initiales, on n’en fait qu’une seule. Au lieu des 600 mètres de canal on n’en creuse que 100.

La brochure publicitaire

C’est en 1788 que parait une brochure publicitaire² consultable aujourd’hui à la BNF. Elle annonce l’ouverture de la blanchisserie, après des retards depuis juin 1788 dont on ne donne pas de détails.

Elle promet un service de qualité avec des prix modérés : « Tout le linge qu’on voudra y envoyer sera blanchi avec le plus grand soin en évitant les matières, des procédés et d’aucun instrumens reconnus depuis long-temps pour être nuisibles, non-seulement à nature du linge mais encore à sa blancheur et à sa propreté ».

Les clients peuvent s’adresser par écrit à l’île ou à Paris 15 rue Percée-Saint–André-des-Arts en indiquant l’adresse où on pourra prendre le linge. Les jours de collecte sont le lundi et le jeudi. Les clients sont priés de fournir la liste des pièces de linge à laver ainsi que des enveloppes pour contenir le linge.

La brochure liste ensuite les « tarifs du prix de chaque pièce de linge, de nature et d’usage ordinaire », organisées en catégories : linge d’homme, linge de dame, linge fin, linge d’enfant, linge de maison et linge de domestique.

Les tarifs vont de 1 sol et 6 deniers pour un simple bavoir d’enfant, à 20 sols et 6 deniers pour une « robe de toile blanche et jupon garni ». Pour le linge fin, le « mantelet à la créole brodé, en écharpe, très-grand » monte jusqu’à 2 livres (40 sols). Curieusement, la « chemise de domestique » est deux fois moins chère que la « chemise d’homme ».

La blanchisserie a-t-elle fonctionné ? Oui car on a retrouvé à la justice de paix de Sèvres une plainte datée d’août 1791 dans laquelle Madelaine de la Voye, ouvrière en linge pour Riffé durant 126 jours, réclame 51 livres et 14 sols restant dus.

La séparation de l’île Seguin du domaine de Billancourt.

Jean Riffé, qui avait acquis tout le domaine de Billancourt, n’ayant pas obtenu l’autorisation de construire sur la rive droite, décide de s’en séparer. Le domaine est vendu le 15 mars 1791 par adjudication au botaniste Augustin Sageret. Il y fera des expériences de botanique (voir notre article).

Après quatre siècles sous le même propriétaire, l’ile Seguin et le domaine de Billancourt sont donc séparés.

Mais peut-être cette vente cache-t-elle des difficultés financières ? Certains indices le laissent à penser.

Difficultés financières

Outre le cas de Madelaine de la Voye en 1791, on trouve en 1792 trois jugements par lesquels Riffé est condamné à payer des arriérés de salaire à trois journaliers : La Biche, Jacques Pommeraye et Venteclaye. D’autres documents parlent de dettes envers les impôts.

On ne sait pas bien pourquoi les affaires ne marchaient pas. La blanchisserie était-elle victime de ses nombreux concurrents ? Les tarifs étaient-ils trop élevés ? On sait que l’augmentation du prix des produits détergents a joué.

L’idée de vendre l’affaire fait son chemin. En juin 1793, Riffé et son beau-frère et associé François d’Herbelot proposent au département de la Seine d’acquérir l’île avec et les installations. Ils leur suggèrent l’idée de regrouper en ce lieu le blanchissage de tout le linge des quatre hôpitaux parisiens, ce qui entraînerait des économies substantielles et « une très grande utilité pour la chose publique« . La Commission de Bienfaisance se montre intéressée. Riffé relance le ministère de l’intérieur mais sans succès. La proposition n’est pas retenue.

Le contexte révolutionnaire a-t-il pu avoir une influence ? Il semble que des actionnaires aient souhaité leur retrait du capital et d’autres n’ont pas apporté leur quote-part.

Toujours est-il que certains actionnaires ont émigré ou ont été arrêtés : Jean-Baptiste Pyron de Chaboulon, administrateur de la société et intendant des domaines du comte d’Artois, Charles-Pierre-Hyacinthe comte Dossun, administrateur également, et Joseph-François-Xavier de Pestre ont émigré en Suisse ou en Italie. Les biens de l’avocat et député Jean-Baptiste Servat, autre administrateur, sont sous séquestre. Le prêtre et spéculateur Marc-René-Marie Sahuguet d’Espagnac est arrêté en 1792 et guillotiné le 5 avril 1794. Antoine Mégret de Serilly, actionnaire et créancier, est exécuté le mois suivant.

Vente en pleine terreur révolutionnaire

Octobre 1793, la révolution décapite la reine Marie-Antoinette et sème la Terreur. Ce même mois, le notaire Colin procède à la vente de 18 objets de la blanchisserie, à la demande de Jean Riffé. Ces objets comprennent un bateau de 24 mètres de long, un autre bateau portant un pont-escalier, des planches de trépieds, 2 pompes à bras, 16 tables de chêne et 4 autres de sapin 2 grandes et fortes presses. Faute d’acheteurs, l’ensemble est acquis par d’Herbelot pour 3 000 livres.

Lors de cette vente, le citoyen Picqueray, membre du comité révolutionnaire d’Auteuil (Billancourt dépend alors d’Auteuil) déclare que Jean Riffé doit 1 124 livres en contributions et impositions. Le citoyen Lagarde, représentant le département de Paris, demande que le prix de l’adjudication soit versé à la Trésorerie nationale.

Le 3 octobre 1793, c’est l’île elle-même avec ses bâtiments qui sont vendus. Ils sont adjugés au banquier Vandenyver pour 142 600 livres. Celui-ci ne profitera pas longtemps de son acquisition puisqu’il finira sur l’échafaud deux mois plus tard (voir notre article). Le prix de cette acquisition est également versé à la Trésorerie nationale.

L’acte de vente nous permet d’avoir une idée de ce qu’était la buanderie de Sèvres3 :

Le premier lot comprend la partie de l’île en amont du pont de Sèvres : 34 arpents (11 hectares) contenant une « très grande usine propre à l’établissement d’une manufacture » contenant une cour, de grandes salles sur lesquelles sont de très grands greniers, une loge de gardien à laquelle on arrive par un chemin pavé, joignant le pont qui traverse le canal. De part et d’autres de l’entrée : un hangar appuyé sur le pont de Sèvres servant de logement pour le portier et une petite cabane avec cheminée et autres constructions non achevées.

Le second lot concerne la pointe aval de l’île et comprend une maison de trois étages attenant au pont, avec jardin d’arbres fruitiers clos de murs, poulailler et écuries pour trois chevaux.

Étaient exclus de la vente les matériels de blanchissage comme les cuves, cuviers, chaudières, tordoirs, tables, presses, calandres, tablettes et autres objets.

Épilogue

La société Riffé et Cie est liquidée bien plus tard, en avril 1802, durant la période apaisée du consulat de Bonaparte. Une réunion se tient chez le notaire Colin entre une partie des actionnaires porteurs de 105 actions sur les 295. Ils mandatent Riffé pour s’acquitter des dettes de la blanchisserie envers les cinq créanciers de la société. À l’issue de cet acquittement, ils pourront se partager le produit des ventes, soit les 156 500 francs déposés à la Trésorerie Nationale. La part des actionnaires émigrés reviendra à la République.

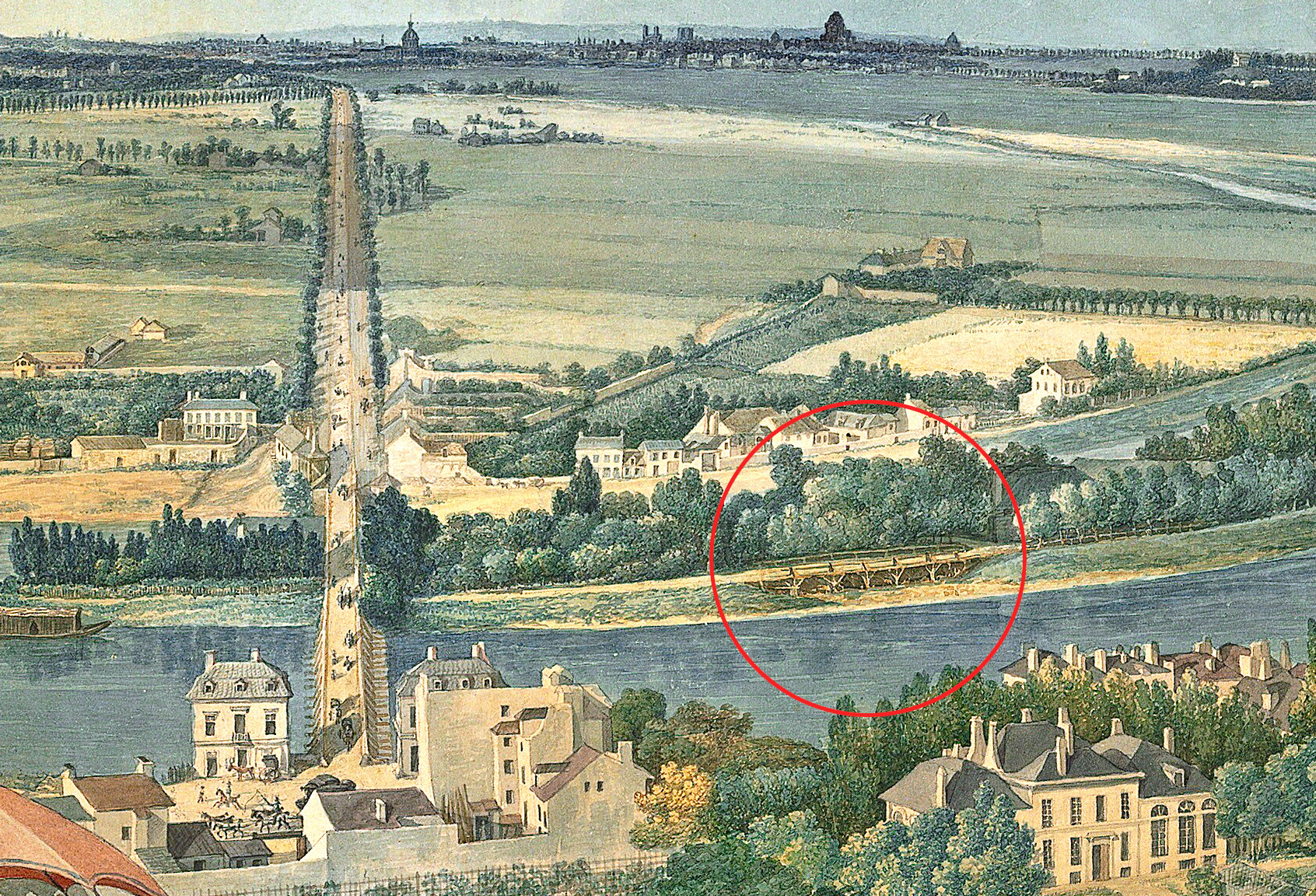

Armand Seguin, propriétaire de l’Ile Seguin à partir de 1794, réutilisera les grands séchoirs de la blanchisserie Riffé pour abriter sa tannerie. Le canal et les ponts seront encore visibles sur les tableaux du début du siècle, comme celui de Carle Vernet ci-dessous, peint vers 1810. Le canal ne figure plus sur le cadastre de 1823.

On retrouve Jean Riffé à Paris en 1814, à la mort de son épouse. Il est employé au ministère de l’intérieur et habite rue de l’Observance. Il y meurt deux ans plus tard, le 1er décembre 1816, à l’âge de 66 ans laissant son fils de 30 ans.

Tout le monde connait l’aventure industrielle de Renault sur l’île Seguin. Peu connaissaient celle d’Armand Seguin qui y installa sa tannerie au début du XIXème siècle.

Décidément, l’île Seguin aura porté bien des ambitions d’entrepreneurs audacieux.

1 Les compagnies financières à la fin du XVIIIe siècle – Jean Bouchary 1940-1942 – BNF

2 Blanchisserie du linge établie dans l’Isle du Pont de Sèvres 1788 – BNF

3 Pierre Mercier, premier établissement industriel dans l’île Seguin : la blanchisserie Riffé – Renault Histoire revue DRF n°10.

4 C’est du propre ! – Partie 2 : La blanchisserie industrielle – Chloé Crottour – BNF

One Reply to “”