A peine avions-nous publié nos travaux sur « Lady Hunloke et le marquis de Castéja, à Billancourt« , en mars dernier, que nous étions contactés par l’un des descendants du marquis : Jean-Denis de Biaudos de Casteja, dépositaire des archives de la famille dont il cultive la mémoire. Celui-ci nous en a aussitôt ouvert l’accès.

Photo : Jean-Denis Biaudos de Casteja

Ces documents nous livrent de précieux détails peu connus sur cette grande famille qui vécut à Billancourt durant près de cinquante ans, au milieu du XIXème siècle. C’est une chance extraordinaire et une source inépuisable de sujets pour le Village.

Pour cet article, nous allons tenter d’évoquer ici un jardin exceptionnel, décrit en 1844 dans les annales de la Société Royale d’Horticulture : « Parmi les beaux jardins paysagers qui existent aux environs de la capitale … l’un des plus soignés et comme pouvant servir de modèle pour la propreté recherchée, le goût et l’ordre qui président à son arrangement« .

Les débuts du jardin

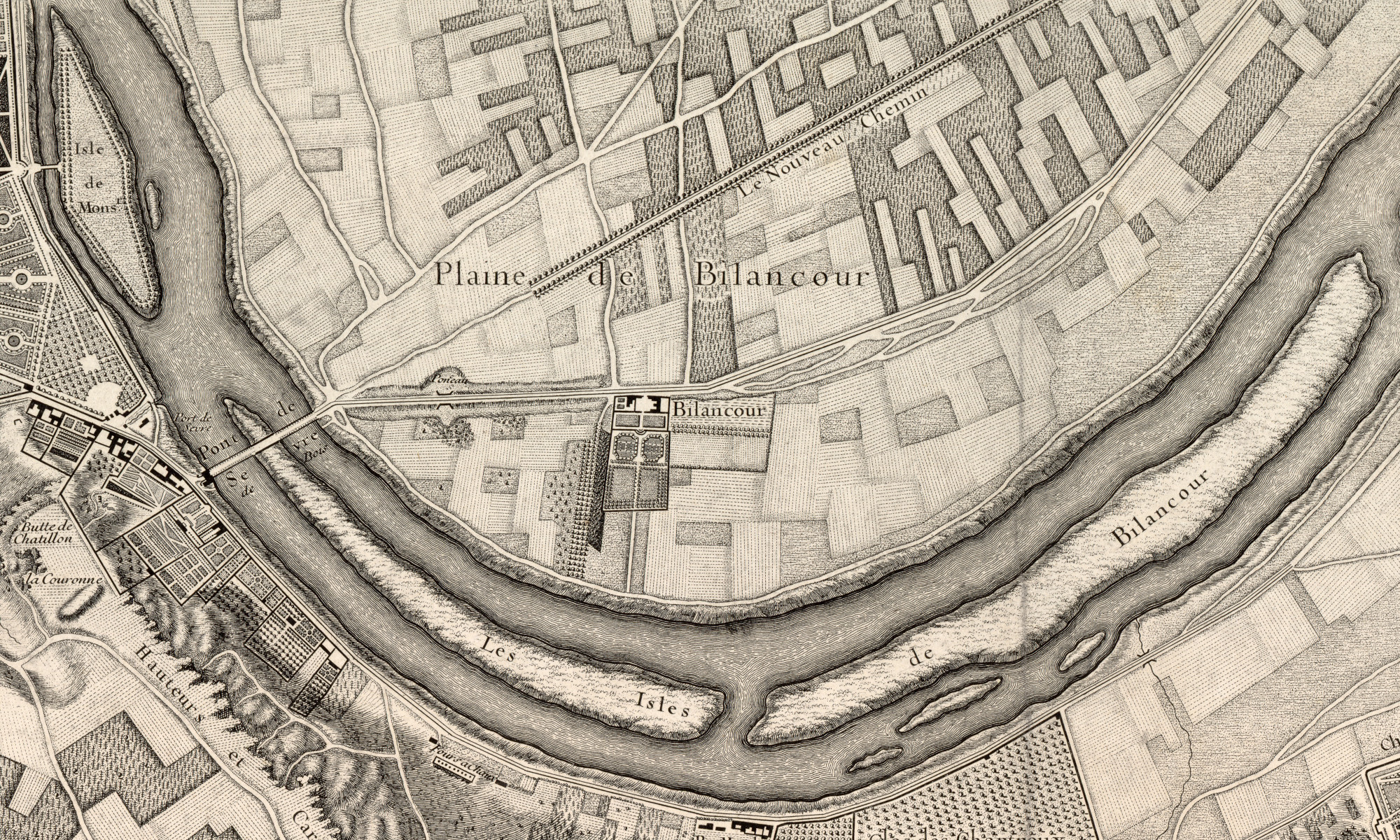

Tout commence par le frère de lady Hunloke, Charles Dicconson1, investisseur britannique2 arrivé en France après Waterloo. Il acquiert des terrains autour de Paris et notamment à Boulogne et Billancourt où il possède très nombreuses parcelles3 pour une superficie totale de 10 hectares.

C’est sur l’une d’elles, entre l’avenue du Général-Leclerc actuelle et la rue du Vieux Pont de Sèvres, que le jardin voit le jour. Nous pouvons dater sa création à 1821 car une mention dans les Annales de Flore et de Pomone en 1836 nous révèle qu’il existait depuis quinze ans. Il aurait en partie été dessiné par Hippolyte Duval, horticulteur de Chaville.

Charles Dicconson cède la propriété en 1831 à sa sœur Ann Hunloke, 43 ans. Le jardin sera dès lors désigné comme le « jardin de lady Hunloke ».

Ann et son mari, sir Thomas Windsor Hunloke, sont installés en France depuis 1815, pour des raisons financières. Ann sera veuve un an plus tard.

William Cavendish, 6ème duc de Devonshire4, est l’ami de lady Hunloke et le père3 d’une de ses filles, prénommée Charlotte. Il effectue de nombreuses visites à Billancourt. En 1834, le duc confie à son jardinier en chef, intendant et confident, Joseph Paxton, le soin de ramener d’Angleterre un araucaria (ou « Désespoir des Singes ») destiné au jardin de Billancourt pour lequel il leur prodigue certainement ses conseils. Paxton deviendra un architecte célèbre et un fameux jardinier-paysagiste. On lui devra la construction du célèbre Crystal Palace à Londres, entre autres. Signalons au passage qu’il réorganisera les jardins du baron de Rothschild, à Boulogne, notamment par des plantations d’orchidées rares.

6ème duc de Devonshire

Lady Hunloke s’approvisionne également auprès du célèbre fabricant de roses, Jean Laffay, demeurant au village d’Auteuil. Dans une lettre datée de 1832 celui-ci remercie le duc de Devonshire de l’avoir recommandé à milady Hunloke.

En 1841, elle complète sa propriété par l’achat d’une parcelle à un compatriote et ami, Charles Cunningham, un autre grand investisseur britannique. À cette époque, Ann Hunloke est domiciliée à Billancourt avec sa fille Charlotte (la fille du duc de Devonshire), tandis que son gendre, le marquis de Castéja, et son épouse Eliza demeurent à Paris, rue de Bondy.

Le jardin remarquable de lady Hunloke

C’est en 1843 qu’on trouve la description la plus complète du jardin. Il s’agit d’une « note sur les cultures de la propriété de milady HUNLOKE« , rédigée par un certain Grobéty et publiée dans les Annales de la Société Royale d’Horticulture.

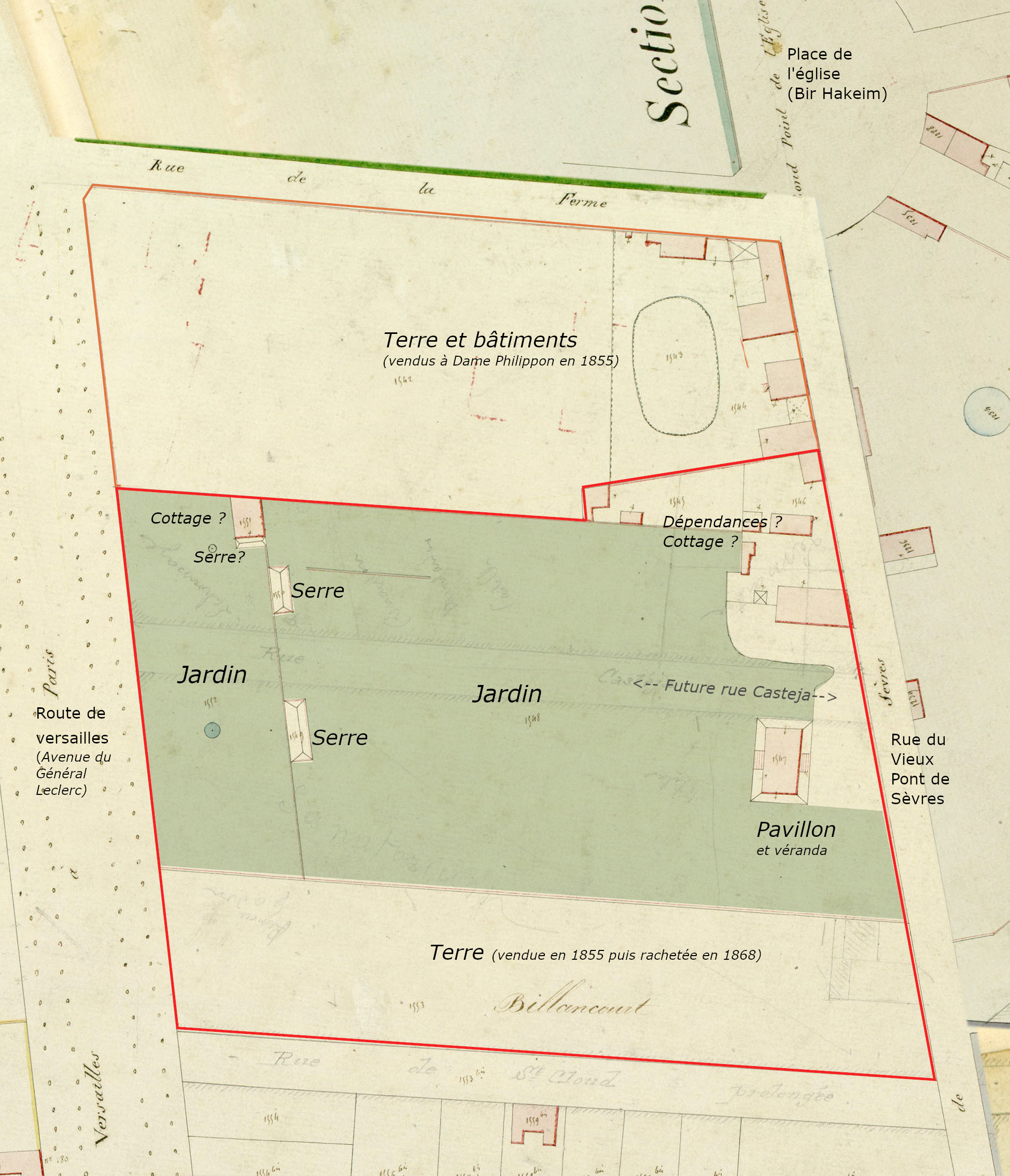

Nous nous appuierons sur cette description et sur les éléments que nous avons pu réunir au cadastre de l’époque pour en donner la meilleure évocation possible.

Grobéty commence en nous dévoilant quelques informations générales sur la propriété :

« La belle propriété de milady Hunloke est située à Billancourt, près Sèvres. Son étendue embrasse 6 hectares (15 arpents), dont 4 hectares sont occupés par les habitations et le potager ; les 2 autres hectares (5 arpents) sont consacrés au jardin et aux serres, au nombre de cinq : ces serres réunies offrent une longueur de 65 mètres, et sont chauffées par l’eau chaude. »

Six hectares, c’est, à titre de comparaison, une fois et demie la superficie du jardin Albert Kahn actuel à Boulogne.

Reconstitution d’après le cadastre de 1860 – Archives Municipales

Le plan cadastral de 1860, ci-dessus, atteste de trois serres, deux ont-elles été détruites ? À noter le chauffage de ces serres à l’eau chaude !

S’ensuit une description du pavillon et de la véranda qui l’entoure :

« Autour de l’élégant pavillon qu’habite milady, existe une galerie vitrée, appelée en anglais verandah, et comme, il s’en trouve beaucoup en Allemagne. C’est un lieu de promenade l’été pendant les instants de pluie, et l’hiver une jolie serre garnie de plantes en fleur tirées des autres serres. Des arcades treillagées et peintes en vert ornent l’extérieur des quatre façades de la maison; des plantes grimpantes s’y enlacent, les couvrent de feuilles et de fleurs : ce sont des Rosiers, des Glycine sinensis (Glycine de Chine), etc. »

Grobéty évoque ensuite un « cottage » qu’il est bien difficile de situer. Plusieurs bâtiments pourraient correspondre à ce vocable :

« Derrière le cottage, en pleine terre, de fort belles variétés, de Penstemon (proche des géraniums), des corbeilles de Géranium provenant de semis et d’autres plantes. »

« Ici je ferai remarquer que ce qui fait la beauté des jardins anglais, ce n’est pas seulement la rareté, la diversité des plantes, mais bien l’art et le goût avec lesquels ils sont disposés. Ainsi, dans cette propriété, ce qu’il y a réellement d’admirable, c’est de ne pas trouver une seule plante parasite, c’est de voir ce gazon si uniformément taillé, ces allées dont le sable, lassé par un cylindre, ne s’attache jamais aux pieds ; enfin ces corbeilles semées de quelques jolies plantes, belles comme la nature et simples comme elle ! Je ne veux pas dire pour cela qu’il n’y ait que des plantes ordinaires et peu ou pas de plantes rares, ce serait une erreur : milady, amateur passionné des fleurs, n’épargne rien pour satisfaire son goût favori; pas de nouveautés, soit en France, soit à l’étranger, dont elle ne fasse l’acquisition à grands frais. »

Il poursuit par une description des espèces qu’on peut admirer dans le jardin et dans les serres. Ces noms scientifiques n’évoqueront probablement rien à la plupart d’entre nous, c’est pourquoi nous ajoutons leur nom vernaculaire et vous proposons quelques illustrations :

« Entre deux serres et près de quelques Grenadiers couverts de boutons, je remarquai le Deutzia scabra (Deutzia rude) en fleur ; en entrant dans la serre des Camellias , mes yeux se portèrent sur un Sollya helerophylla, un Bignonia campanulata (Bignone ou trompette de Virginie), une Kennedia nigricans (vigne serpent tigre) et quelques autres variétés de Passiflores. Les Camellia, en assez grand nombre et d’un beau port, sont en pleine terre de bruyère. »

« On voit dans la serre des cactées 100 variétés de ces magnifiques plantes, 30 variétés de Fuschsia de la plus belle végétation ; quelques-uns proviennent de semis. Je citerai aussi un Lilium lancifolium (lys tigré), un Ipomea Lereii (ipomée d’Inde), un Ipomea fililicaulis , Philibertia grandi flora, Kennedia inophylla, Tropaeolum tricolorum (capucine tricolore), et le Bougainvillea spectabilis (Bougainvillier) «

« Dans la serre des Pelargonium (proche du geranium), 125 variétés anglaises de ces magnifiques géraniées en pleine fleuraison, 25 variétés de Calcéolaires provenant de semis. Dans la serre de multiplication, je citerai le Bignonia sanguinea et l’Achimenes longiflora. »

Il dit ensuite quelques mots du potager, que nous n’avons pas pu localiser :

« Parmi les arbres du potager, j’ai remarqué un Pêcher à fleur et fruit blancs. J’ai su par M. Camuzet, notre collègue, qu’il s’appelle l’ Incomparable White blossemed, et qu’il est originaire d’Amérique. »

Grobéty termine en invitant ses lecteurs à visiter le jardin et louant les talents du jardinier dont il nous donne le nom au passage, monsieur Stormont :

« En terminant, messieurs, je ne puis m’empêcher de témoigner le désir de voir nos jardiniers visiter le beau jardin dont j’ai l’honneur de vous entretenir; ils devraient …s’empresser d’imiter les Anglais pour ce qu’il y a de bon dans leur pratique. M. Stormont, qui dirige les cultures de milady Hunloke, est praticien distingué autant qu’amateur éclairé ; rien n’égale la cordialité avec laquelle il accueille et reçoit les étrangers. Je ne saurais trop applaudir au zèle et aux efforts de cet horticulteur. »

Nous avons retrouvé d’autres mentions du jardin de lady Hunloke, citons-les brièvement. En 1836, les annales de Flore et de Pomone nous décrivent une lady Hunloke qui « n’ a rien refusé, ni en main d’œuvre, ni en tout ce qui est nécessaire ». Pourtant, l’auteur reproche au jardin un défaut d’ombrage causé par une « mauvaise distribution des végétaux ».

D’autres évoquent des zinnias remarquables (1847). Ajoutons qu’un Chrysanthème Lady Hunloke a été créé en 1840.

Voici tout ce que nous pouvions dire sur le jardin de milady Hunloke. Il ne nous manquera que le plan des allées, des bosquets des rocailles, éléments essentiels de ces jardins à l’anglaise. Pour cela, il nous faudra fournir un petit effort d’imagination.

En 1855, elle vend à une certaine Dame Philippot la partie de la propriété qui longe la rue de la ferme (sans le jardin).

Lady Hunloke retourne en Angleterre

En 1858, Ann Hunloke a 70 ans et lègue toute la propriété de Billancourt à sa fille Eliza et son mari Remy-Léon, marquis de Castéja. La charte de donation précise que les Castéja y résident déjà.

Ann retourne ensuite en Angleterre. Elle hérite5 en 1860 du domaine et du nom prestigieux de Scarisbrick, à la mort de son frère Charles. Celui-ci avait amassé l’une des plus grandes fortunes d’Angleterre. Reverra-t-elle son cher jardin de Billancourt6 ?

Eliza a-t-elle continué à entretenir le jardin avec autant de soin que sa mère ? On ne sait pas. Dans les revues d’horticulture on ne trouve plus aucune mention du « jardin de milady Hunloke » ou d’un « jardin Castéja ». Sur les cadastres, en revanche, figurent toujours le jardin, les serres et le pavillon.

À leur tour, les Casteja quittent la France en 1872 pour le domaine de Scarisbrick dont ils héritent, à la mort d’Ann. Eliza meurt à Scarisbrick Hall en 1878. Ils lèguent la propriété de Billancourt au fils de Remy-Léon et de Charlotte : Emmanuel « Manitou » Alvar de Biaudos de Casteja et son épouse Gabrielle de Fournès.

La propriété et le jardin de Billancourt sont vendus le 10 février 1879 à un certain Jean Saujot et Joséphine Devaux, son épouse, moyennant la somme de 100.000 francs. Il est horticulteur, le jardin est en de bonne mains.

C’est la fin de l’ère Hunloke-Castéja à Billancourt.

La rue Castéja et le destin de la villa

Mais le nom restera : une rue Casteja est percée entre 1890 et 1895. Elle coupe le jardin de part en part, par son milieu (le projet de rue est d’ailleurs visible sur le plan de 1860, plus haut). L’ « élégant pavillon » de lady Hunloke, rebaptisé « villa Castéja », se retrouve au bord de la rue.

Il deviendra en 1892 une école de bonnes manières pour jeunes filles, sous la houlette de mademoiselle Humbert, puis sera vendu en 1898 à la congrégation des Ursulines de Jésus de Chavagnes qui y installera une école et un pensionnat , voir « le pensionnat des Ursulines de Jésus« . L’institution portera le nom de « Sainte-Anne ». S’agit-il d’un hommage à Ann Hunloke ?

Au début du XXe siècle, la France vit une période très anticléricale et Emile Combes, président du conseil de la troisième république, décide l’expulsion de nombreuses congrégations religieuses, suite à la loi du 1er juillet 1901. Les sœurs quittent l’institution en août 1903, après qu’on leur ait signifié, le 23 juillet, d’avoir à se dissoudre le 15 août. Elles ne sont restées que sept années.

Après le départ forcé des Ursulines, l’institution sera reprise par des laïques. Sur cette carte postale datée de 1906 que nous avons dénichée, on peut deviner de ce qui fut un temps une partie du jardin de Lady Hunloke.

La villa Castéja sera finalement intégrée au sanatorium de Billancourt, vers 1920 sous le nom de « pavillon F. Raymond » puis de « pavillon Parrot », et abritera le service de pédiatrie. Elle y perdra sa véranda.

Le bâtiment sera touché par les bombardements alliés de la seconde guerre mondiale. Ainsi disparaitra le dernier témoin des Hunloke et Castéja à Billancourt, après plus d’un siècle d’existence.

Qui peut imaginer, aujourd’hui, en voyant les abords de la rue Casteja, ses tours d’habitation massives et cette grande concession Renault, qu’il y avait là un des jardins paysagers les plus remarquables du milieu du XIXème siècle ?

Les villas disparues de Billancourt

1 Charles Eccleston prendra le nom Dicconson en 1810, puis Scarisbrick en 1833, au gré des héritages et des majorats.

2 Il n’est pas le seul, d’autres investisseurs comme Charles Cunningham, le prince Sapieha et les Frères Javal y investissent massivement, il faudra qu’on en fasse un sujet, un jour.

3 Nous avons compté pas moins 112 parcelles vers 1840 !

4 il est surnommé « the Bachelor Duke » (le duc célibataire).

5 après des difficultés dont nous aurons sûrement l’occasion de parler.

6 Elle s’installe d’abord à Sydenham, une propriété offerte par le duc de Devonshire, puis à Scarisbrick.

4 Replies to “Le jardin remarquable de lady Hunloke”